分院人物

立身砥行“拓荒”鹽湖事業——紀念鹽湖科技事業的奠基人柳大綱院士

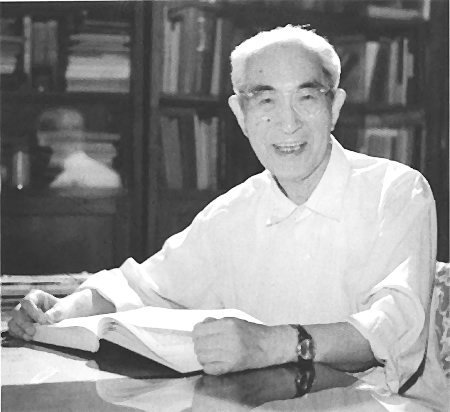

柳大綱先生(1904-1991)是我國著名的化學家、德高望重的中國科學院院士,也是中國鹽湖化學的開創者、中國鉀鹽科技的奠基人。他畢生重視科學研究和工農業發展的聯系,為我國化學的發展和應用、為我國鹽湖科學的發展做出了杰出的貢獻。

開拓光譜研究 攻克熒光材料

1904年,柳大綱出生于江蘇儀征,從小喜愛讀書,聰穎好學。在他青少年求學時,正值清廷、民國交替之際,政治腐敗,生靈涂炭,民族的災難縈繞于他心間,揮之不去。“天下興亡,匹夫有責”成為他立身砥行的推動力。他立志走“科學救國”之路,1925年以優異成績畢業于東南大學化學系,1929年入中央研究院化學研究所,開始獻身于我國科學研究事業。1946年,他被中央研究院選送出國深造,兩年內獲得美國羅切斯特大學研究院博士學位,畢業后以報效祖國的赤子之心即行歸國。

柳大綱早期從事基礎理論研究,是我國分子光譜研究的開拓者之一。上個世紀30年代中期,分子光譜研究在國內尚屬于萌芽階段,在技術設備很差的條件下,他和著名物理化學家吳學周一起從事紫外光區、遠紫外光區分子吸收光譜的研究,完成了“丁二炔的紫外吸收帶”等10多項研究工作,論文分別發表在在美國和德國的雜志上,開創了我國多原子分子研究的新時代。

20世紀50年代初于長春

50年代初期,我國生產日光燈用的熒光粉依靠進口,因西方國家的封鎖,價格昂貴。當時南京燈泡廠正在試制鋅鈹硅酸鹽熒光粉,但由于成本高、氧化鈹毒性大而難以大批量生產。于是柳大綱組織攻關小組,開展了X射線熒光硫化鋅系熒光料和日光燈熒光料的研制工作,這也是我國最早進行的新型日光燈熒光材料系統研究。研制組從原料提純、熒光材料制備、化學分析和熒光光學性能測試等方面開展工作,為南京燈光廠試制出中國第一支使用無毒熒光材料的日光燈,使我國日光燈熒光材料工業達到了當時國際新型熒光材料的水平。他所做的這些研究及成果一開始就建立在無毒、價廉的新型日光燈熒光料基礎上,這個基本體系沿用至今。

1954年,他把從國產原料制備無毒新型鹵磷酸鈣日光燈熒光料的整套工藝及分析控制、光學性能測定方法等的全部資料和技術移交給南京燈光廠,并由廠方派工程師到實驗室學習,使之得到推廣,為發展我國的日光燈工業做出了重要貢獻。1955年,柳大綱先生當選為中國科學院數學物理學化學學部委員(院士)。

開發鹽湖資源 填補鉀鹽鉀肥空白

柳大綱還是我國鹽湖化學的奠基人,他畢生重視科學研究和工農業發展的聯系。他多次說,科研必須服從國家建設的需要。

歷史推移到六十多年前,在新中國成立后不久,柴達木盆地鹽湖資源的考察與開發利用受到黨和國家的重視。1957年,柳大綱從國家資源開發利用的需要和我國缺少可溶性鉀礦資源的情況出發,把國家即將開發的青海省柴達木盆地鹽湖作為研究對象,并在著名地質學家袁見齊的支持與協作下,組織和領導了由地質、石油、化工、鹽業、輕工及地方部門的科技人員組成的中國科學院鹽湖科學調查隊,進入青海省柴達木盆地,開展了我國歷史上首次為期3個月的大規模、系統、多學科的鹽湖資源科學調查。

也正是這次考察,揭開了鹽湖寶藏的奧秘,使鹽湖科學研究工作逐漸得到蓬勃發展。調查隊在察爾汗鹽湖首次發現了光鹵石礦,在大柴旦鹽湖首次發現了硼鎂石礦,并評價和證實了察爾汗鹽湖是一個大型的硼、鋰礦床,這兩項重大的、突破性的發現,對于以后找礦、制定科技規劃、計劃、鹽湖資源研究與綜合開發利用以及無機鹽生產,都具有重大的現實意義和深遠影響。

與國外學者合作研究青海湖

柳大綱是我國赴青藏高原進行鹽湖系統考察的第一位著名化學家。僅從50年代末到70年代初,我國投入的找鉀專家、學者、地質工作者最多時曾達4000多人,其中,深入鉆探工作量較多的工作地區有青海的柴達木盆地,川、滇、新、藏以及東部蘇、鄂、豫、魯、皖、湘、贛,還有陜、甘、寧等地區,經過廣大科技工作者的不懈努力,終于在中國找到了幾個工業鉀鹽基地和遠景區,從而用事實駁斥了外國專家曾認為的“中國貧鉀、無鉀資源可尋”的論斷,揭開了我國自主研發、自行生產鉀鹽鉀肥的序幕。

1958年,中國科學院與原蘇聯科學院進行“柴達木鹽湖勘探與利用”國際合作,全面展開對青海鹽湖資源的地質勘探和科學研究的同時,柳大綱安排調查隊員——化工部上海化工研究院鉀肥研究室主任曹兆漢工程師和化學所陳敬清各自領導的小組,在察爾汗開始進行溝槽曬鹵結晶光鹵石,加水分解生產鉀肥的工作,同時幫助地方建成鹽湖上的第一家鉀肥廠,當年生產近百噸鉀肥,自此,我國鉀肥工業正式開始起步,走出了一條從無到有,從小到大的發展之路。現在的青海鹽湖工業集團正是在這樣的基礎上發展壯大起來的。

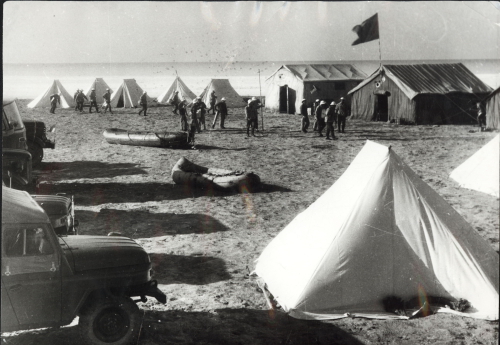

1958年12月與蘇聯全蘇鹽類科學研究所德魯斯·利托夫斯基教授在柴達木鹽湖

同年,柳大綱安排調查隊中的化工部天津化工研究院工程師張倫和化學所高世揚各自領導的課題組,利用當地天然堿進行堿解鈉硼解石生產硼砂的試驗,在此基礎上籌備組建大柴旦化工廠,開采湖濱鈉硼解石,加堿分解生產硼砂,該廠一直使用該工藝生產硼砂近40年。

可以毫不夸張地說,作為一位化學家,柳大綱也是我國鉀鹽鉀肥和硼礦等生產的開創者、拓荒人,他在我國鉀鹽鉀肥行業以及所有從事鉀鹽鉀肥的職工心中樹起了一座無形的豐碑,人們將永遠弘揚和傳承他的精神并踏著他的腳步奮勇前進。

經過柳大綱的積極建議,原國家科委于1963年設立鹽湖專業組,于1965年在青海西寧創建了由西北化學所與北京化學所、蘭州地質所等中科院相關單位的有關研究人員組建而成的鹽湖研究所。1970年,鹽湖研究所改名為中國科學院青海鹽湖研究所,并一直沿用至今。從此,我國鹽湖事業的發展進入了科研力量相對集中,科研條件逐漸改善,科研水平不斷提高的新階段。

青海鹽湖所遵循柳大綱的建所指導思想與規劃,在青藏鹽湖調查、鹽湖水化學、鹽類資源綜合利用、稀散元素分離提取、水鹽體系相平衡、濃鹽溶液化學和鹽鹵分析化學等方面完成了大量研究工作,為中國鹽湖資源開發利用奠定了堅實基礎,為進行大規模鉀肥生產做出了重要貢獻,目前已發展成為我國唯一專門從事鹽湖研究的科研機構,也開創了我國鹽湖科學和技術的新領域,形成中國鹽湖資源綜合利用和可持續發展的科學技術體系,開創了我國鹽湖科技事業發展的新局面。

創建鹽湖化學 發展鹽湖事業

柳大綱積極倡導開拓新的研究領域,一貫重視方向之間、學科之間的結合與協作。

1960年4月,在北戴河召開的全國第一次“鹽湖鹽礦學術會議”,柳大綱作了“鹽湖化學與任務”的報告,明確指出我國鹽湖具有“多、大、富、全”四大特點,提議鹽湖化學與海水化學一樣可作為無機化學中一個分支學科,而且比海水濃十幾倍的鹽湖鹵水更具有開發的前景。

他還提出鹽湖化學所涉及到的鹽湖地球化學、水化學、礦物學、物理化學、成鹽元素化學、化學工藝學、同位素化學、稀有元素化學、鹽鹵分析化學以及工程設備等十個方面,都是鹽湖工作者的研究任務與內容,并在《光明日報》發表文章說:“從柴達木盆地的鹽湖資源,展望這一地區化學工業的遠景,是令人興奮的。首先是食鹽氯化鈉,除食用外,是制取金屬鈉、燒堿、純堿、氯氣、漂白粉等重化工產品的原料。鉀鹽如光鹵石氯化鉀是農業肥料與制取其它鉀的鹽類的原料。硼是許多工業及新技術材料所必需的,鋰是原子能工業所必需的。鎂是輕金屬及其合金的重要組成等。這些鹽類在國民經濟、國防及人民生活中具有重大的意義。盆地尚有豐富的多金屬礦和石油、天然氣的蘊藏。有了石油和天然氣,再加以從食鹽而來的氯氣,人們可以制造出多品種的人造材料如塑料、合成纖維和合成橡膠等等。盆地內多種原料產地彼此距離又不是很遠,將來南水北調其它的水源問題得到解決。實是一個理想的化工聯合生產的巨大基地。”柳大綱上述集研究、應用、開發、綜合利用及鹽湖產業化等形成的眾多方面完整的思想充滿了戰略性、前瞻性、科學性,為以后幾十年的鹽湖科研和生產實踐所證實,時至今日,人們還在沿著柳大綱的思路向更新更高的發展方向努力。

鹽湖所科考隊在察爾汗達布遜湖

柳大綱數十年如一日,堅持在科研第一線。三年自然災害期間,不少科研部門紛紛撤離了柴達木盆地,而柳大綱領導的化學研究所鹽湖組堅持留守陣地。年近六旬的柳大綱與同志們一起同甘苦、共患難,進行調查研究,指導工作。因為有高原反應,他經常睡不著覺,不能平躺著就斜靠床上休息幾個小時,從不要特殊照顧,繼續堅持野外工作。當時,糧食緊張,每人月定量22斤,吃不飽,蔬菜副食也基本沒有,汽車缺油不時停工待料,只好步行工作,生活用水也要從100公里以外拉運,生活用煤有時甚至步行20公里用肩膀背回來,由于過度勞累,又缺少供給,幾乎每個人都有浮腫病,體重明顯下降,就是在這種艱難困苦的環境中,所有堅守陣地的同志都不愿意離開這個團結戰斗、分工協作的集體。

榜樣的力量是無窮的,由于柳大綱處處身先士卒,事事吃苦在先,他無私奉獻的人格魅力和垂范精神大大鼓舞和激勵了奮戰在一線的全體職工。1966年,柳大綱已63歲,身體健康狀況也不好,同志們為了他的安全勸阻他不要去野外,留在西寧,但他執意還是直奔柴達木,到了現場立即檢查科研進展,布置工作,強調盡快把鉀肥生產促上去,把硼、鋰綜合利用搞起來。

“文革”期間,他身心受到嚴重摧殘,卻依然惦念著研究開發青海鹽湖資源。他所領導的中國科學院鹽湖所,頂著重重壓力,排除干擾,堅持野外和室內研究仍然按照規劃要求的內容和進度,認真負責地進行科學研究。

20世紀70年代后期鄧小平接見中外科學家(前排右一為柳大綱)

“七五”期間,國家計劃建成年產20萬噸的青海鉀肥廠,柳大綱年過八旬,健康狀況也急劇下降,仍然對此事十分關心重視,并傾注了很大的精力和心血。1984年,他找袁見齊院士商量,充分考慮到我國鹽湖與國外鹽湖的不同特點和大規模開采的復雜性、艱巨性,起草了《關于大規模開采察爾汗鉀資源急需進行的科研準備工作的建議》書呈國家計委,希望國家立項組織有關部門單位共同研究解決鹵水動態、水化學變化規律及鹽湖資源綜合利用等三個方面的問題,一方面以確保鉀肥生產有持續穩定的鹵水來源,另一方面完成其它資源綜合利用及鹽湖資源環境的有效保護問題。這些建議均被采納,“青海鹽湖提鉀和綜合利用”研究成為國家“七五”期間重點科技攻關項目,其中主要的課題還延續到“八五”和“九五”的攻關計劃中,極大地促進了鹽湖科技的發展,為我國大規模開發鹽湖資源奠定了科學基礎。

一生常恥為身謀 鹽湖精神永相傳

柳大綱獻身科學研究事業六十余載,始終把國家需要和人民利益放在首位,他以陸游的“一生常恥為身謀”詩句作為人生準則和座右銘,心中裝著事業,唯獨沒有自己,從不貪圖名利,不計較個人得失。耄耋之年,柳大綱先生仍以驚人的毅力不斷向新的高度和廣度開拓進取,為我國科學技術、為他所從事的科研事業不懈地努力奮斗。在生命的最后時刻,依然關心著祖國的科學事業,惦念著“西北鹽湖要發展”和“要關心、培養年青人”。

鹽湖野外科考

在鹽湖科技工作中,柳大綱還特別注重研究隊伍的建設,對年輕人尤為關心和幫助,甘當人梯,是很多年輕科學家的良師益友。他對年輕科研骨干言傳身教,精心指導,考察了解他們的基礎知識、思維特點和工作能力,以便安排工作時因人制宜、發揮特長;對新分配來的大學生,他都會找時間親自談話,詢問他們的家庭、健康等狀況,也問他們怕不怕到野外工作,能不能吃苦,并介紹說“鹽湖資源豐富得很,科研寶藏特別多,風光也很美,你們到柴達木去看一看,我相信你們一定會愛上它的”。柳大綱先生熱情鼓勵年輕人到邊遠、艱苦地區工作,培養和造就了一批業績卓著的中、青年杰出科學家,但他自己卻從不居功自傲,始終保持著謙虛謹慎的學者風度。由于他學識淵博、學風嚴謹、學術民主、坦誠厚道,一批年輕人都樂意在他的指導下開展工作,凡是和他一起工作過的人都為他甘當人梯的精神所感動。

柳大綱為科學獻身的執著精神和崇高的品德風范,在化學界、鹽湖界無不知曉,被贊譽為“德高望重、科技楷模”“化學創新元老,鹽湖開拓先驅”,他倡導的“艱苦奮斗、無私奉獻、團結協作、開拓創新”的鹽湖精神也鼓舞著每一個鹽湖科技工作者砥礪前行。

1991年9月14日,柳大綱因病與世長辭,享年87歲。

為了繼承柳大綱先生在開拓和發展我國無機化學、物理化學、應用化學和鹽湖資源開發利用方面的業績,發揚柳大綱先生嚴謹治學、勇于創新、精心組織和無私奉獻的科學精神,1999年,柳大綱家屬及中科院化學研究所、青海鹽湖所、中國化學會共同發起成立“柳大綱優秀青年科技獎”基金會,獎勵在國內特別是在西部邊遠地區進行科學研究并做出成就的青年科學家,鼓勵青年在國內特別是在西部邊遠地區進行科學技術研究。該獎每兩年評選一次,目前已有三十多位青年科學家獲得此獎。

問渠哪得清如水,為有源頭活水來,光陰的流逝,帶走了歲月的滄桑,卻帶不走人們永恒的記憶,作為我國鹽湖化學的奠基人、青海鹽湖所的創始人,柳大綱先生的名字將被世人所牢記,柳大綱先生的偉業將被歷史銘記……

?參考資料:

1.《紀念柳大綱院士文集》,2018年1月。

2.《中國鉀鹽鉀肥50年》,2011年11月。

?編輯:白花 李麗 王晶

?審核:謝銘 劉德江 王永晏 宋華龍